Ante el “Ofertorio sentimental” de Isidoro Solís

Publicado originalmente en el Diario "La Verdad" (Murcia) el 17 de Septiembre de 1978

Una muerte prematura y que debe ser eternamente deplorada, impidió a Isidoro Solís Latorre dar otras muestras de su profunda vocación lírica que el volumen publicado póstumamente el año 1919 en Madrid, en los talleres tipográficos de “El Imparcial”, con el título de “Ofertorio sentimental”. Ahora que se cumple el sesenta aniversario de su óbito – 5 de septiembre de 1918 – , tan silencioso como su vida, acudimos otra vez a esas páginas para sentir de nuevo la hermosura que encierran.

La niebla de tristeza de Solís durmióse para siempre encima de su alma, que lo amaba todo de amor. Sentía el poeta de Murcia un miedo ciego de infortunios, que parecía que ya anticipaban el triste sino de su andadura por el mundo. No quería ser doloridamente dichoso, y aunque devorado por sus pensamientos ahogándose en una angostura de bondad y de abandono, ofrecía a todos la delicia de su sonrisa. Impotente ante los tempestuosos empujes de la vida, quiso ser llevado a aquella soledad sencilla en que duermen sin asechanza las aves libres en incesante anhelo de maravilla de primavera única.

La poesía lírica era para él, esencialmente, creación, transformación de la realidad circundante por medio de la belleza. La melancolía, el sentimiento más acendrado en Solís, anega cuanto dice, cuanto evoca. Podía brotar de un exceso de razonamiento, de una avalancha de sensaciones – ignoraba si ilusorias o actuantes – que le herían y por las que se sentía absorber despacio, muy despacio.

Durante los treinta años del libro de su vida – había nacido el 14 de junio de 1.888 – una desusada ondulación estética recorre todas las tierras de habla española: el modernismo, movimiento liberador de la forma, “de entusiasmo y de libertad hacia la belleza”, al decir de Juan Ramón Jiménez. Fueron los postreros años del siglo XIX y primeros del XX, sin duda, una época de renovación artística y de hervor estético, como no se había conocido después de la romántica. Pero creemos, con Cernuda, que se minimiza la tarea poética de los injustamente tildados de simples “precursores” del modernismo, entre los que ocupa lugar destacado nuestro Ricardo Gil, pues que se la mide, antes que por su intrínseca valía, por lo que tiene de rebeldía, de una parte, contra el apogeo de la poesía prosaica precedente y, de otra, por lo que tiene de “anticipo” de la poesía novísima, cuyo Apolo verdadero fue Darío. Quiere decirse que lo que de “modernista (tonos, metros, cuido de los efectos sonoros del verso…) cabe encontrar en el “Ofertorio sentimenal” de Solís, antes que en Rubén nos parece aprendido en el autor de “De los quince a los treinta” (1885) y “La caja de música” (1898), en “uno de los poetas más notables y menos notados que ha producido España en nuestros días”, como doloridamente apuntaba Federico Balart en sus “Impresiones…” (1.894). Y era precisamente Ricardo Gil – a quien últimamente se intenta desanudar de tan recio trenzado de silencio – quien ya en 1907 encarecía la delicadeza y ternura, el fino sentimiento de las composiciones poéticas de Isidoro, que a la sazón contaba sólo 19 años de edad.

El manejo hábil del metro y las sutilezas verlenianas de Gil fueron, sin embargo, sólo una positiva orientación para Solís, que pulsaba ya deliciosamente todas las cuerdas de la terneza, de los sentimientos más delicados e intuía el pujante despertar de las literaturas regionales, polen fecundo del movimiento romántico.

Solís se ciñe a los más íntimo de los propios sentimientos, pro también, como otros “dü minores” de aquel Parnaso, resucita a deshora el clasicismo, muerto y enterrado en la época anterior, si bien, frente a otros borrajeadores de versos sin temperamento poético supo robar verdaderamente a Grecia la galanura y pureza de la forma. Y su única obra lírica, el “Ofertorio…”, a pesar del ostensible cruce de influencias que refleja, marca un notable hito en la historia de la literatura de Murcia, como lo marcó “Dolores”, como lo marcaron los delicados cantos a las flores de Selgas.

En este libro poético de bella plasticidad y rara y magnífica perfección ha logrado expresar nuestro autor los estados mas fugitivos de su sensibilidad, inverosímilmente exquisita. Es “un breviario – como él mismo dice – de melancolías y dulzuras”, una voz serena y nostálgica que sabe evocarnos las perdidas rosas de otros días en que los soñares del poeta eran mensajeros de glorias, de amores y de esperanzas. Es, en fin, un canto entusiasta al preludio inmenso de la vida, a la alegría de lo floreciente, atenuada, empero, por cierto escepticismo que no pasa de ser, a nuestro juicio, un tributo a la ideología de las generaciones decadentistas de entonces, marchitas de voluntad antes de haber vivido suficientemente. Claro que nunca es rechazable la hipótesis de vagos presentimientos de su muerte temprana, sobre todo después de leer su soneto en alejandrinos “Nota nocturna”. Sea como fuere, tal tributo a la moda llega a ser pesada tara cuando el poeta murciano se deja mansamente ceñir por su sello, como en las composiciones de “Galantes…”, en que las fiestas versallescas que se describen son un pretexto para la pura musicalidad estrófica.

Por lo demás, el sensualismo del fondo, nueva secuela del precitado anhelo de novedad – formulado en el soneto en dodecasílabos “Rebelión” – supone la adquisición de un vago misticismo (en realidad no hay dolorosas ansiedades metafísicas) en un medio completamente artificial. Cabría rastrear en este sentido la atenta lectura de Banville y de Baudelaire, fundamentalmente. Poemas amorosos que no trascienden de lo corporal, de lo físico como “Venus turbulenta” y “La hora de la lujuria”, abren otro mundo típico: el del artificio de Oriente, receptáculo de otra suerte de refinadas sensaciones, siempre subyugantes.

Pero “Ofertorio sentimental” no es solamente un libro poético de proteicas connivencias temáticas, estróficas y musicales con los de los movimientos literarios tangencialmente señalados lineas atrás. Es el fruto de un verdadero poeta que buscó en las cosas el propio espíritu, espejado en ellas, que sondeó sutilmente en ese relicario de la emoción que es el recuerdo. Quizá sea difícil encontrar en su tiempo poemas de mayor emoción, evocación y hermosura poéticas que el “Elogio sentimental del crepúsculo” y “La oración del Angelus”.

Los otros carices – alardes ornamentales y métricos – eran necesariamente subsidiarios, adherentes, y el propio Solís, fino artista espiritual capaz de pensamiento y de pasión, los superaba a cada paso por su fe y por sus bríos, como sus “helénicas” revelan: vuelta directa y sentida – entusiasta – al clasicismo. De ahí que Jacobo M. Marín Baldo haya calificado a Solís, en el epílogo- elogio que escribió para el amigo muerto, en la edición ya citada, de “astro errante del lírico cielo español que pasó por su azul sin ser notado por el vulgo”.

A nosotros los murcianos corresponde dar a conocer este hermoso libro, reeditarlo, así como otros trabajos literarios del olvidado vate. Murcia, es cierto, no está en las páginas de “Ofertorio…”, en sus composiciones y, sin embargo, aquel dominio de Solís para reproducir las mas variadas sensaciones ópticas y tonos cromáticos (v. gr., en los sonetos “Rima roja”, “Violeta”, “Amarillo”, “Acuarela”) sólo del espectáculo reiterado de nuestro paisaje pudo tan acertadamente nacer.

No fue un simple “dilettante”. Le atrajo siempre el ritmo incesante de la naturaleza que respondía al latir de su propio corazón, y discernía, pensaba, alimentaba propósitos y aspiraciones; mantenía en su mente un orden de ideas propias que las corrientes de fuera nunca torcieron, e imprimía en sus sentimientos un tono de originalidad que no pudo enturbiar ni vencer nunca la influencia poderosa de las tendencias poéticas entonces novísimas. El pudo decir aquella máxima de Musset, tan sabida: “Mi copa es pequeña, pero bebo en mi copa”.

Juan Antonio López Delgado

Sobre el raro y olvidado Jacobo M. Marín-Baldo

Publicado en el suplemento ABABOL del Diario «La Verdad» (Murcia) el 30 de Abril de 2022.

Del personaje que ahora traemos a estas páginas podría decirse lo que “Clarín” al inicio de su relato “Pipá”: “Hoy ya nadie se acuerda de él…” Y, sin embargo, fue “tipo popular” – así lo califica el semanario satírico “Don Crispín”, fehacientemente estudiado por José Mariano González Vidal – en la Murcia de la Segunda República.

Este “Don Jacobito”, como se le llamaba habitualmente, llevaba tras de sí un anecdotario que no dejó de chapurrear en sus Memorias el pintor Luis Garay, anunciando “su fama de modernista” y signándolo como “tipo pintoresco que tenía originalidad y gracia como conversador”. Subraya cuán idealista mostróse siempre – “habitó toda su vida en el Parnaso” – y pondera su extremada seriedad, que “producía el regocijo”. Cuenta, verbigracia, cómo a su perro “Polidón” lo toreaba Victorio Nicolás con el pañuelo desde una silla, mientras Jacobo, sin descomponer su educación, suspendiendo la lectura de unas poesías de Ricardo Gil, llamaba por su nombre al can griego, el cual no le hacía el menor caso, prefiriendo atender al pañuelo de Victorio.

De un dependiente de cierta farmacia, refiere asimismo Garay, con quien Don Jacobo andaba enemistado, decía que no podría atacarle nunca, tratándose de tan vil mancebo de botica, con sable ni con espada y sólo se resignaría a hacerlo con el mocho de la escoba, aunque quedara impregnado de olor nauseabundo.

El colmo, acaso, de este anecdotario lo ejemplifica Garay haciendo notar cómo Don Jacobo desdeñaba nada menos que la pintura de Rubens “por su falta de helenismo” y acentuaba su repudio a “Las tres Gracias” diciendo que “jamás les haría el honor de darles un beso”.

*

Esta graciosa manera de acercamiento no está mal en principio. Pero Don Jacobo Martínez Marín – Baldo merece mucho más. Hay que retrotraerse a los felices veinte, y aun antes, para que su figura alcance dimensiones y perfiles más enjundiosos y carices que no se agoten sin la excusa de un valor documental suficiente…

Por lo pronto, y como intuía González Vidal, los ripios aparecidos en “Don Crispín” en aquella sección poética y presuntamente apócrifa titulada “Modernismo Puro” con que el mismo don Germán Mauricio postulaba su vitola de poeta… “impuro” hay desde luego que atribuírselos a éste, y no a Don Jacobo. La chabacanería, y no quiero decir la ausencia del pudor sino ausencia de estilo, incluso de una “elaboración” espiritual cualquiera ( con la supremacía del buen gusto) no se encarnaron nunca en la trayectoria lírica de Marín – Baldo. “Fray Jacobo” sí pudo firmar con polvo espeso y braguero de botica este engendro:

«Tengo yo un gato/ Que me ha costado barato,/ Y como es mío el gato/ Cuento cuentos a mi gato/ Y así pasamos el rato/ Yo, y mi gato.»

pero en modo alguno Don Jacobo Martínez Marín – Baldo.

* *

En 1909 (Madrid, Tip. de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, Infantas, núm. 42) aparece “Madrigales”, dedicado a la memoria de su padre, Francisco Martínez Meseguer. Queda en el “Prólogo” líricamente manifestada su pretensión:

« Son madrigales sinceros

cuyo canto fugitivo

escuché en los tres instantes

de la vida pasional:

mirada, sonrisa y beso,

un motivo a otro motivo

enlazan, rimando fácil

concierto sentimental.

El regocijo y la pena

borbotan en sus escalas,

como entre rocas agrestes

el salto del manantial.

Tienen alas fugitivas,

pero originales alas.

Sinceros son. De la vida

es su canto natural.»

En este libro, de extraordinaria rareza, se aúnan exquisitamente la emoción, la evocación y la belleza.

Los quintetos del poema “Motivo” son construidos a la luz de las nuevas tentaciones estéticas, con mucha riqueza de imaginería óptica y el empleo lujoso de ciertas finas calidades de pintor:

«Entreabierto vi el lirio del día,

separando la gasa del lecho.

Por la abierta ventana se olía

a perfume de Mayo. ¿Entreabría

la Poesía su lirio en mi pecho?

——————————

Me embargaba un extraño delirio:

mi naciente ideal – la Poesía –

asomándose al cáliz, abría

y cerraba las hojas del lirio.

Desperté, y en su cáliz vivía.»

Se lo dedica a su “inolvidable poeta Ricardo Gil”. En la tertulia del Círculo Católico de Murcia, de la calle de San Nicolás, allá en la alborada del siglo XX, Jacobo M. Marín – Baldo pontificaba, pero no como el desleal pedante don Hermógenes de “El Café” de Moratín, sino magnamente, como la vela de una magnífica carabela arcaica. A ese Círculo acudía ocasionalmente José Planes y también, casi de la mano de nuestro hombre, un preadolescente Isidoro Solís. Allí y en la frontera chocolatería de Dubois se hacía mención de Ricardo Gil, mucho y entusiásticamente. Pues que era en punto a poesía la más alta referencia que en Murcia cabría manejar. Debe aún profundizarse más en la estela imitativa que produjeran sus susurrados acentos, sus cadenciosas estrofas, llenas de un azul de ensueño y de deshora lírica que tenían que sonar a nuevas y muy atrayentes a los jóvenes vates de esta tierra, inmersos entonces en los insulsos poemarios de Tolosa Hernández, de Mariano Perní, de Augusto Vivero…

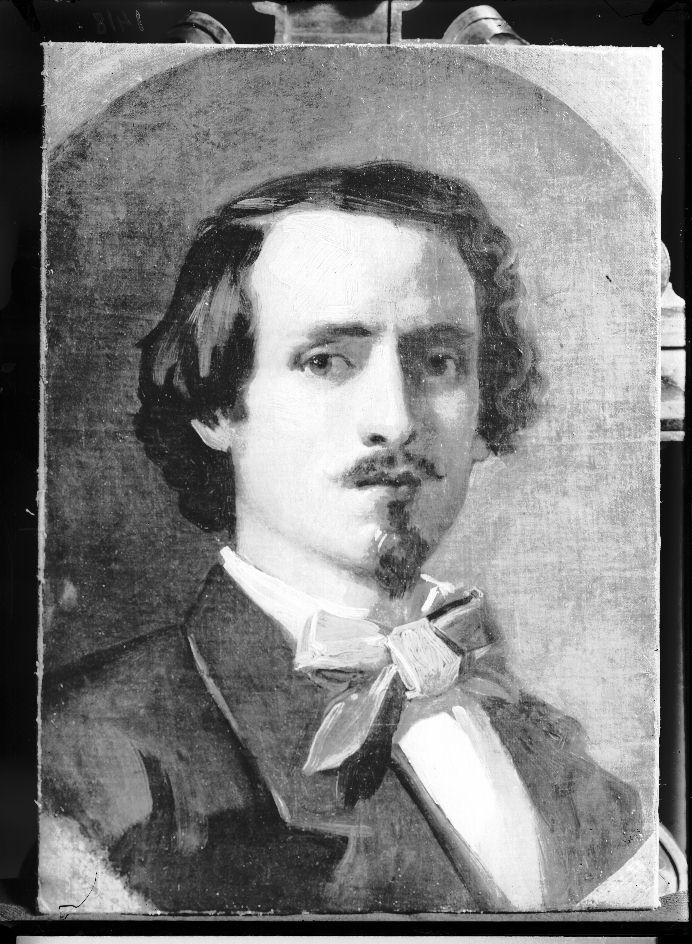

Hasta diez años después no sacó Jacobo a la luz su otro poemario, “Elegías” (Madrid, Talleres tipográficos de “El Imparcial”, Duque de Alba, núm. 4.- 1919), más raro aún si cabe que “Madrigales» y cuya cubierta ilustrara nada menos que el escultor Jvlio Antonio.

El mismo año y en la misma imprenta cuidó y editó el libro póstumo de Isidoro Solís “Ofertorio sentimental”, cuyo epílogo – elogio había firmado haciendo ver las excelencias de su joven amigo y sus capacidades innatas para manejar – y graduar su oído a la perfección – las escalas métricas, las medidas y ritmos del verso.

El pintor Pedro Flores evoca en sus “Memorias”, póstumamente editadas (1997) por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, la figura engolada y desafiante de Jacobo M. Marín – Baldo. Lo califica de “discípulo tardío de Catulle Mendès” y alude con sarcástico desenfado a la polémica que el vate modernista sostuvo con don Germán Mauricio, el director de “Don Crispín”, el precitado periódico satírico.

No terminaré sin ofrecer a los investigadores de Murcia que honradamente quieran allegarse a la figura y la obra de Jacobo Martínez Marín – Baldo su partida de bautismo, hasta ahora inédita, que debo a la fineza de mi buen amigo José Francisco Marín – Baldo y Gómez, primo de tío en cuarto grado de nuestro personaje. Dice así a la letra:

«En la Iglesia Parroql. de S. Andres Apostol de esta Ciudad de Murcia, Provª. y Obispdo. de Id. en veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos setenta y seis, Yo D. Martín Mancebo Cura Parroco de ella, bauticé y crismé solemnte. á un niño que nacio el dia veinte y tres anterior á las once de la noche, Plaza de S. Agustín n.º 11, y le puse por nombre Jacobo Antonio Andres, hijo legítimo de D. Franco. Martinez bautizado en Algezares, y de Dª. Juana Marín Baldo en Caravaca. Ab. Pats. D. Salvador Martínez, y Dª. Franca. Meseguer ambos en Algezares. Mats. D. Salvador Marín Baldo en Caravaca, y Dª. Antonia Cachía, en Sta. María. Fueron sus Compadres D. Eduardo Marín Baldo y Dª. Jacoba Stengre á los qe. advertí el parentesco espiritual y demas obligcs. Siendo testigo Antonio Muñoz. Y para qe. conste lo firmo. Martín Mancebo [rúbrica]»

(Cf. Iglesia de San Andrés Apóstol de Murcia.- Libro de Bautismos 1875 – 1882.- Folios 61 vto. y 62 recto.)

JUAN ANTONIO LÓPEZ DELGADO

C. de las RR, AA. de la Historia y de Alfonso X el Sabio

Cortesía de José Francisco Marín- Baldo.

Mordaza de Silencio para un pintor: domingo valdivieso

Lo que sencillamente pedía Eugenio d’Ors para que también, como se hizo en Valvins, se conmemorase en Madrid la muerte de Mallarmé, pido yo ahora cuando se acerca, implacable, Noviembre y se va cumpliendo ya el siglo y medio de la muerte del pintor mazarronero Domingo Valdivieso: cinco minutos de silencio.

Se acerca Noviembre, digo, y no tiemblan las esferas ni se apesadumbra el mundo de la cultura regional. Mas lo cierto es que la obra pictórica de Valdivieso sigue en su intacta preterición silenciosa aguardando contempladores. Aquella efeméride, tan significativa como otras, debiera ser coyuntura que espolee a las Autoridades de uno y otro signo a recordar que Mazarrón tuvo en su siglo XIX un Pintor grande que a poco estuvo representado en nuestra primera Pinacoteca: el Museo Nacional del Prado.

Hay artistas, como hay escritores, que buscan ahincada y hallan prontamente el aplauso, la forma, el comparecer. Otros, en cambio, laboran en el escritorio de un deber desabrido; en el cuchitril angosto de una pensión miserable de Roma, en una infecta buhardilla de Montmartre… Y sólo aspiran a perfeccionar su Arte, su obra, sin que la miseria extenúe tan lento proceso de purificación. Cabría entonces recordar, como hizo “Azorín” al final de uno de sus artículos de “Clásicos y modernos”, lo que, ya famoso, contestaba Degas a un pintor joven que se lamentaba de las dificultades del éxito, contestación que sin duda hubiera subscrito nuestro Valdivieso: “De mon temps, monsieur, on n’arrivait pas” ( “En mi tiempo, señor, no se llegaba”. Es decir, “no había que llegar a ninguna parte”).

La trayectoria vital y profesional de Valdivieso es digna de analizarse en Centros de enseñanza: de simple operario en la madrileña Casa de Correos y su afán inmarchito de hacer vida de estudiante de las Bellas Artes a ser profesor sustituto interino de Anatomía pictórica; de integrar una que será con los años generación rebelde en la Academia de San Fernando, al fracaso en unas oposiciones para obtener plaza de pensionado en Roma; de su amistad fraterna con Eduardo Rosales a la presentación en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 y su victoria en ella con medalla de segunda clase por su “Descendimiento de la Cruz”; de la obtención de la medalla de oro en la Exposición Regional de Valencia de 1867, por su “Cristo yacente”, a la incomparable desventura de perder la luz de la razón…

¡Qué destino! Piénsese que este hombre, emancipado al fin, en razón a la superioridad de su arte, de cualquier reacción de resistencia, seguía dibujando incansablemente y seguía rompiendo mucho también. Que explora entonces el mundo misterioso del grabado y litografía sus propias escenas y personajes para el “Estado Mayor General del Ejército Español”, para la “ Historia de la Marina Real Española”, para las “Novelas ejemplares”, de Cervantes…

Podría decirse que los años romanos de Valdivieso fueron infinitamente más fructuosos para él que sus estadías de la plaza Pigalle, en punto sobre todo a una producción espiritual no forzosamente italiana: una singularísima aportación a la historia de la pintura religiosa que, aunque viniera siendo cíclica, iba a beber pronto en fuentes de pululante vulgaridad y de vacilación de certidumbres.

Tenía razón su buen amigo y paisano Germán Hernández Amores en su discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al considerar la decadencia de la pintura en Italia tras la muerte de los grandes maestros:

«Los asuntos religiosos – dijo – todavía siguieron ocupando a los artistas, mas con tal indiferencia, salvo honrosísimas excepciones, que les era igual pintar el martirio de un santo, que una bacanal. No el fin del arte, el medio se buscaba; cierta mal llamada maestría en el toque, el clarooscuro, el contraste simultáneo de los colores, la complicación en la composición con perjuicio de la claridad y , sobre todo, la ligereza y soltura en el hacer; y de tal suerte se cumplió este propósito que, como todos sabéis, los Museos de Europa están llenos de cuadros italianos».

El academicismo a ultranza de entonces era una suerte de moral con obligación y sanción. La moral estética de Valdivieso era la del ensueño: generosa y , por tanto, libre. Pero su libertad se quebraba ante una indelicadeza, una mentira innoble o… un certamen oficial.

Tenía razón Hernández Amores: Había muy honrosas excepciones a tanto misticismo de falsete y escapulario y a tanta visión de aparente fuerza alucinatoria. En Valdivieso, desde sus comienzos casi, lo espiritual es auténtico, puro, vivo.

Si no hubiera pintado el “Cristo yacente”, del Museo de Murcia, sería su cuadro de la “Magdalena en Oración” el que preferiríamos de Valdivieso, obra que en el vuelo de la reminiscencia no podemos dejar de asociar al “Desconsuelo” de José Llimona y a la “Danaide” de Rodin. Elegantísimo el semidesnudo de esta seguidora de Jesús, enmustecida hasta casi abandonar la cabeza entre los brazos – seda joyante el cabello -, mientras sus manos se enlazan leve, sutilmente en un abatimiento sin consolación que realzan los duros reflejos de las pocas cosas del suelo – un libro, una calavera – y la contraluz del cobijo de rocas que iluminan más, por contraste, su cuerpo, aún sin desbordantes maceraciones.

La cruz en alto inicia la diagonal que fina en el pie y la otra banda del aspa se recoge más acá de la osamenta. Hay fulgores anacoréticos y un como halo romántico en el velo misterioso de la noche, que, según dirá Romero de Torres, todo lo hace bello.

Sensualismo y misticismo apuran el ágata de su fosforecer y enuncian un postulado de equilibrio armónico que aún no estaba en otras sensibilidades – inclusive maestros presuntos – porque era muy difícil entonces que en un cuadro se lograra lo que aquí: nada grita, ni se describe ni se reivindica.

Este gran pintor mazarronero, hermanado en honda amistad y en técnica a Rosales, que vio un día en el amigo tuberculoso el modelo vivo para su “Cristo yacente”, es sin duda el que más ánimos y resistencia quiere darle – Rosales, tosigoso y hambriento en la via Greci; Valdivieso, con frío y melancolía en la via Condotti -, abrirle horizontes de esperanza, perspectivas de ilusión y de salud. No sabe, no puede imaginar, que antes que a Rosales la muerte lo visitará a él , muy pronto, ese mismo año en curso de 1872.

Yo llevo el embeleso de aquel cuadro desde hace mucho tiempo. También hay joyas en los Museos Provinciales. Esas joyas han de darse a conocer, como sea, a las generaciones de estudiantes. El de Murcia conserva, de Domingo Valdivieso, su “Cristo yacente”. Posó, como decíamos, para mayor verismo e impresión, el ya tuberculoso Rosales. Ver aquel cuerpo exangüe es anticipar la tragedia próxima del modelo, y también la del propio pintor. El ocaso olvida su lumbre lejana y la luz se queda en este Dios más humanado que nunca, aún la mano derecha encogida por la brutal presión del clavo. El desigual terreno del Gólgota hace inclinar la cabeza del Redentor sobre una caja torácica flaca en extremo. La corona de espinas en el suelo subraya el silencio sagrado de la escena, de tan definitiva eficacia que está tendida, como dijo Sobejano, horizontal y simbólicamente a lo largo de una época: los pies, hacia el clasicismo decadente en fuga; la rosalesca cabeza, resuelta ya por otra luz, que es sobriedad y es síntesis.

Acércate, lector; acerquémonos todos a ver este “Cristo yacente” de Valdivieso y nos habremos asegurado un rato de placidez estética y un gusto espiritual irrepetible.

JUAN ANTONIO LÓPEZ DELGADO

C. de las RR. AA. de la Historia y de Alfonso X el Sabio

AMICUS EX ANIMO

Cuando el amigo José Luis Molina Martínez permitió que yo también en estas páginas homenajeara al amigo muerto, Juan Guirao García, lo primero que pasó por mi mente fue aquel poema en prosa – no lo consideramos de diferente condición – que Montaigne puso en sus “Essais”, a propósito de la gran distancia moral que él veía entre la amistad y el amor de los amantes:

«El amor no es más que el deseo furioso de algo que huye de nosotros. Luego que se convierte en amistad, es decir, en el acuerdo de ambas voluntades, se borra y languidece; el goce ocasiona su ruina, como que su fin es corporal y se encuentra sujeto a saciedad. La amistad, por el contrario, más se disfruta a medida que más se desea; no se alimenta ni crece sino a medida que se disfruta, como cosa espiritual que es, y el alma adquiere en ella mayor finura practicándola.» (“Ensayos”, Lib. I, cap. XXVII. Trad. de Constantino Román Salamero. Paris, Garnier, 1912, t.I,p. 142.)

Juan Guirao era un “vir bonus”, un hombre bueno que aborrecía la mentira y amaba la verdad por encima de todo. «La verdad – me dijo un día – es tan bella, que cuando exalta las más ínfimas cosas, las ennoblece.» En su grande y abierto espíritu quedó como daguerreotipada la virtud, que no se hereda, y, como dijo D’Ors, «más vale ganarla con la entrada en nuevas actividades, que fiarse de viejas abstenciones.»

Yo no recibí sino finezas de él. Recuerdo un día en que habiendo pasado buena parte de la mañana infructuosamente buscando en el Archivo Municipal las certidumbres de cómo el General Ros de Olano había sido nombrado concesionario de la conducción de aguas sobrantes de Caravaca a los campos de Lorca, indagó conmigo casi dos horas enteras y entre legajos innúmeros hasta encontrar el expediente preciso que así lo constataba. Tan fecunda y gloriosa jornada culminó con el hallazgo de la carta con que aquel fraternal amigo de Espronceda y militar – escritor se dirigía, en 1846, al muy Ilustre Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Lorca solicitando, en calidad de intermediario ante su Majestad Isabel II, se condonaran los débitos que por contribuciones atrasadas adeudaba esa Ciudad.

En la covacha de su apasionado recogimiento y claustración recibía confidencias, encaminaba orientaciones, disimulaba ajenas incurias, aducía posibilidades de defensa para alguien zaherido… En él se hacía también síntesis aquel pensamiento hegeliano: « La existencia es el vestigio de la actividad.»

Otro día comenzó entre nosotros a fluir y tener continuidad una correspondencia epistolar que suscitaba de antiguo mi pasión y embeleso por la obra pictórica de Eduardo Rosales.

El coloso de la Pintura española había residido dos largas temporadas en Murcia, coincidentes con los dos últimos años de su breve vida: 1872 y 1873. Yo he podido documentar la estadía del gran pintor madrileño en Totana y recordarla luego en «Eduardo Rosales en la colección López Delgado: dibujos, cartas, fotografías…», pero no exactamente en Lorca, aunque no es descartable viniera también aquí.

Desde Totana escribirá Rosales a su mujer Maximina, que ha quedado en Murcia, participándole ha de regresar seguramente antes de lo que él creía. Buscaba, sobre todo, tipos peculiares, populares, que le dieran aún más brío a su pintura, si eso fuera posible, añadimos nosotros. De tal inquietud enérgica queda reflejo en alguno de los artículos que José María Munuera y Abadía dejó escritos en el periódico “El Campo”, de Totana, y publicados luego en volumen con título de «Apuntes para la historia de Totana y Aledo». Se refiere, en efecto, en una de sus páginas a la nunca desmentida autoría rosalesca de pintura religiosa – lienzos de San Francisco Javier y de San Cosme y San Damián para adornar la capilla del Carmen – en la Iglesia Parroquial de Santiago, de Totana.

Puse copia de estos y otros documentos atañentes a Rosales en manos de Juan Guirao, el cual internizó como deber de amigo, en tensión laboriosa, el advertir cualquier atisbo de presencia en Lorca del autor de “Muerte de Lucrecia”. Me decía en carta de este tiempo, tras el hallazgo en una tienda de antigüedades de fotografías originales del Maestro de la Pintura y de Vicente Palmaroli con dedicatoria autógrafa al pie:

«[ Membrete .- Excmo. Ayuntamiento

de Lorca.- Archivo Municipal.-

Plaza del Caño (Antiguo Pósito)]

En Lorca a 10 de abril de 2006

Sr. Don Juan Anto. López Delgado

I. E. S. “El Carmen”.- C/ Cartagena.- MURCIA

Mi querido amigo:

Cumplo ahora la promesa de enviarte lo de E. Rosales. La dedicatoria es : “A el Sr. Dn. Mariano Fuertes como recuerdo de amistad. Eduardo Rosales”. No puedo darte datos de su fecha. En la misma colección la fotografía autógrafo [sic] de Palmaroli, también dedicada al músico murciano, lleva fecha en Roma, 1861. ¿Serán del mismo momento? En la de E. [duardo] R. [osales] no incluye -¿ por desconocimiento? – el apellido Soriano.

Estoy leyendo tu “Miscelánea” que me resulta muy grata. Escribes muy bien el castellano y esto me gratifica, amén del interés de los propios estudios.

Voy volando. Manda siempre a tu amigo que te aprecia sinceramente Juan Guirao [rúbrica].

P. D.- Las fotocopias van: una en su tamaño original y otras dos ampliadas.»

La correspondencia fue derivando hacia el mutuo envío de ejemplares de obras publicadas y la simpatía cariñosa con que siempre acogía mis pobres ensayos.

Yo volvía al Archivo de Lorca ocasionalmente, y un día me dijo tenía que enseñarme algo que de seguro me interesaba. Pero aplazó el nuevo encuentro personal y la visita al Fondo Cultural Espín Rael para otra ocasión. Era hasta esta institución adonde quería llevarme. Supe un mes después que los trámites para acceder a la colección magnífica, a través de D. Antonio López, Director del precitado Fondo, estaban ya formalizados. La voluntad de Juan se imponía y Lorca siempre quedaba vencida a sus solicitaciones.

Recibí por entonces esta otra carta suya:

«[ Membrete.- Excmo. Ayunta –

miento de Lorca.- Archivo

Municipal]

En Lorca a 4 de noviembre 2010

Sr. Don Juan Antonio López Delgado

Murcia

Mi estimado Juan Antonio:

Todavía no me ha sido posible el acceso al cuadro del que te hablé en tu visita al Archivo. Espero que pueda ser dentro de no muchos días pues desconozco si ya lo han traído del lugar donde estaba almacenado. Confío en que sea pronto y te daré cuenta y razón de todo. Te envío el libro de poesía [“Sombra de lo vivido”, de Rafael Sánchez Campoy ] del que creo te hablé [y] al que hube de prologar el año pasado. Por lo escrito verás mis muchas dudas, algunas de ellas no me han abandonado. Intenté hacerlo a mi manera, que me parece no es modo del todo bueno, y así me va y me luce el pelo. Te envía un fuerte y sincero abrazo tu siempre amigo Juan Guirao [rúbrica]»

Me llevó al cabo al Fondo Espín. Todo andaba por él indiscernible, indivisible, único. Hicimos revivir y palpitar allí un mundo de ideas y de afectos en torno de una personalidad de alto relieve – arqueólogo, bibliófilo, erudito, coleccionista de obras de Arte…- que, en mi concepto, merecía ya el estudio biográfico – crítico que pusiera en pie al humanista total.

Juan cogió entonces un cuadro, óleo sobre lienzo de aproximadamente 38×30 cms., sin fecha ni firma, y me lo mostró. Dije esto casi simultáneamente:

– Es un Rosales.

Al oír lo que yo decía, mi buen amigo giró el cuadro, en cuyo reverso leí: “¿ Rosales?”

Pensé enseguida que Rosales se pudo desplazar hasta Lorca, desde Totana, y seguir indagando en fisonomías peculiares de gentes sencillas que le sirvieran para pintar las pechinas que en Madrid le habían encargado sobre los cuatro Evangelistas, con destino a la cúpula de la incendiada Iglesia de Santo Tomás, que ahora se restauraba.

El propio Espín no dudó en atribuírselo al gran artista madrileño (y así lo consignó detrás de la pintura), aunque parece que signado después por dubitativa interrogación.

Di a conocer el descubrimiento de Juan – pues que en realidad de verdad era suyo – en mis “Divagaciones histórico – artísticas” y, después, en “El último rebusco de papeles”, le dediqué un ensayo entero.

Éste del “Hombre de la pipa” y otros retratos pintados por Rosales en Murcia – el del panadero anónimo, el de Antonio López Almagro, el de don José Hilla, los de los Marín – Baldo…- están concebidos y realizados para su sola satisfacción, sin academicismos, con esa manera desenvuelta y libre que tanto subyuga. El mismo “Naranjero de Algezares” es cifra y compendio de aquella libertad.

En esa voluntad artística incluyo desde luego, como digo, el cuadro que nos ocupa, y eso se siente ante él: como si un Hals postrero hubiese internizado una mayor sequedad compositiva y austera filiación cromática española. Este retrato que atesora Lorca mantiene aún incólume la impronta poderosa del maestro, con su gama de ocres y pardos y una manera suelta y briosa que tiene que ver con una tradición noble de pintura suelta en España. Siempre se ha hablado, con razón, entre nuestros críticos, para con Rosales, del abolengo velazqueño de éste.

Trátase de un busto grande de hombre de cierta edad que mira casi de perfil a la izquierda y tiene en su mano diestra una pipa de fumar tabaco.

Todo en él lleva aire de desgalichadura, pero con desaliño propio de su oficio de labrador o menestral. El pelo de delante es escaso y veteado de canas y en el resto tampoco ha entrado en mucho tiempo el peine ni la tijera. El bigote, sin recortar, y la barba, abundosa y rala. Las cejas son anchas y profusas; la nariz, romana, patricia, y la boca grande y hermética, de hablar poco. Quiere como insinuar una sonrisa que no le sale, de ahí que los labios se contraigan leve, sutilmente, y los ojos, pequeños y de prominentes párpados, acompañan su complacencia como consejeros que esponjan y derraman momentáneamente el alma confesando que él, personalmente, no había experimentado jamás ningún linaje de dulzura.

En consonancia con aquella cabeza fuerte y ruda, muestra el fumador atavío de desgarbo con blanca camisa gorda y chupa o pelliza parda desabrochada, deshilachada y mugrienta. Los gruesos dedos retienen como con parsimonia extrema la pipa de brezo. Al contemplar este retrato, nos perturbaría su justeza y suficiencia si la meditación no viniese a traernos, tras el trauma emotivo, un derivativo de serenidad. Aquí campa por sus respetos la libertad de la Pintura. Retrato hecho para sí mismo, no para el retratado ni para alimento de galeristas. Ha dejado atmósfera de rudeza más que alimento de ella. Briosa y desasida, la pincelada se encrespa y desenraíza como el retratado, y los volúmenes se congregan densamente robándole al color toda demasía. Estos negros con atisbos morados y pardos sucios han chupado la oquedad del fondo y la extravían y ensucian cada vez más asociando tonos, asemejando planos compositivos pero desordenando y desorientando la mirada del contemplador.

El “Hombre de la pipa” tiene, también, todo el derecho de ser reconocido públicamente en la llama viva de su ascetismo sincero y ardoroso.

JUAN ANTONIO LÓPEZ DELGADO

C. de las RR. AA. de la Historia y de Alfonso X el Sabio

Propiedad del Fondo Espín Rael de Lorca (Murcia).